【幼児教育の豆知識】ワンオペ育児の悩みから抜け出すには…心と生活にゆとりを取り戻す方法について徹底解説!

昨今、周知されるようになった「ワンオペ育児」という言葉。2017年のユーキャン新語・流行語大賞にもノミネートされ、現代の子育てを象徴するキーワードの一つといえるでしょう。

少なくない親が直面するワンオペ育児は、長く続くとさまざまな弊害が生まれます。どうすればそのストレスから抜け出せるのか、多忙な中で心身の健康を保てるのかが今回のテーマ。紹介する具体策を参考に、自分にも子どもにも無理のない子育てを考えていきましょう。

Contents

ワンオペ育児とは?現代の家庭に多い“孤立した子育て”の実態

改めて、ワンオペ育児とはどういう状態を指すのかを確認しておきましょう。ワンオペ育児を生み出す家庭や社会の背景についても解説します。

ワンオペ育児の定義と特徴

ワンオペとは、英語の「one operation」の略。そのまま訳すと「ひとり作業」という意味です。飲食店などにおいて一人で店を営業しなければならないような状態を表していましたが、昨今では子育てや介護のシーンにおいてもよく聞かれるようになりました。

「ワンオペ育児」は、パートナーが仕事で忙しい、単身赴任中などの理由で、片方の親だけが育児や家事のほとんどを担っている状態。さらに家族など他の大人の支援がない状態を指します。

当然、ワンオペ育児をしている親は心身の負荷が増加。その影響は子どもにも及び、家庭の大きな問題になる危険性をはらんでいるのです。

「ワンオペ育児」になりやすい家庭と、その社会的背景

ワンオペ育児をしているのは主に母親。一人で家事、育児をしなくてはならない理由としては、主に次のような家庭状況が考えられます。

・夫と別居、もしくは離婚している

・夫が育児、家事に非協力的

・夫のほかに大人の家族がいない

・親をはじめ頼れる親族が近くに住んでいない

こうした家庭状況は、夫婦間の認識のずれや個人の考え方だけがもたらすものではありません。社会の変化も大きく関わっています。以前は祖父母が孫の世話をしていたものですが、現在は親と同居しない核家庭が増えました。自治体をはじめ何かと助け合っていた地域のつながりも薄れています。各家庭が孤立しやすい環境の中で、さらに企業の子育てへの理解不足やサポート不足が重なると、「ワンオペ育児」に陥ってしまうのです。

統計データで見る「ワンオペ育児率」と母親の負担

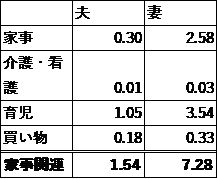

2024年に厚生労働省が行った調査によると、18歳未満の子どもを育てながら働いている母親の割合は80.9%(※1)。過去最大にワーキングマザーが増えている日本社会ですが、一方で夫と妻の家事や子育てにかける時間の差はなかなか縮まっていません。2021年の「社会生活基本調査」では、妻が1日の中で家事や育児にかける時間は夫の約4.7倍という結果に(表1参照/※2)。

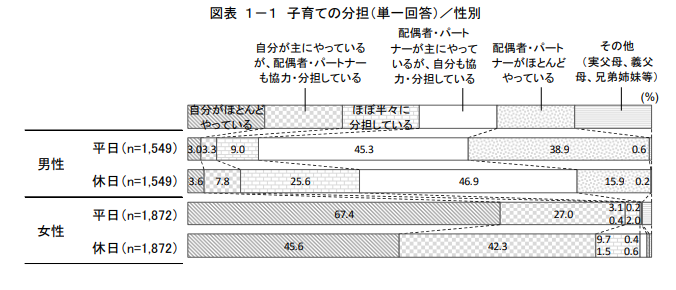

また、2020年に行われた調査では、18歳未満の子どもを育てる女性の約7割が、「平日の子育てはほとんど自分がやっている」と答えています(表2参照/※3)。

つまり、子どもを持つ女性の多くが、仕事を抱えつつ家事・育児をワンオペでこなしているのが現状。会社ではもちろん、家に帰ってからもフル回転で働かなくてはならない毎日では一息つく間もありません。睡眠不足や疲労の蓄積だけではなく、育児にも仕事にも十分に時間を割けないジレンマを抱え、精神的にも重い負担を感じている母親も少なくないのです。

(※1)厚生労働省 2024(令和6)年 国民生活基礎調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/dl/02.pdf

(※2)総務省 令和3年社会生活基本調査の結果

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/pdf/gaiyoua.pdf

(※3)文部科学省 令和2年度「家庭教育の総合的推進に関する調査研究

~家庭教育支援の充実に向けた保護者の意識に関する実態把握調査~」

https://www.mext.go.jp/content/20210301-mex_chisui02-000098302_1.pdf

ワンオペ育児がもたらす5つの深刻な問題

育児はうれしいことも多い反面、不安なことも多いもの。特にワンオペ育児の場合、そのすべてが片方の親だけにかかってきます。身心への大きな負担がどのような問題を引き起こすのかを解説します。

精神的な孤独・うつ状態

子どもが幼い間は身軽に出かけるのは難しい状態。大人の話し相手がなく、朝から晩まで子どもと二人きりですごしていると、社会から切り離されたような言いようもない孤独に陥ってしまう人もいます。

それが積み重なると、「育児うつ」になってしまう危険性も。ちょっとしたことで涙が止まらなくなったり、子どもの世話や家事をする気力を失ったり、常に気持ちが沈んだ状態になってしまうのです。

子どもにつらく当たってしまう

ワンオペでイライラが募ると、かわいいはずのわが子にもきつく当たってしまうように。「どうして泣き止まないの!」とどなりつける、手をあげるほか、無視をするといった育児放棄(ネグレクト)につながることも。

そうすると親が自己嫌悪になるだけではなく、子どもも親の気を引こうとしたり顔色を窺ったりと、不安定な心理状態に。親子関係がうまくいかなくなり、さらに子どもにつらく当たる、という悪循環に陥ってしまいます。

慢性的な疲労による体調不良

日中は子どもの世話と三食の準備や洗濯などの家事に追われ、夜は夜泣きの対応などを一人で続けていると、体が休まる時間がありません。

自身の体調が悪くても育児は年中無休。無理をする中で体を壊してしまうケースも。

夫婦関係の悪化・すれ違い

ワンオペの大変さにパートナーが理解を示さない場合、夫婦関係が悪化してしまう原因に。仕事が忙しくても、少しでもできることをやろうとする姿勢が大切です。それが見られないと、「私ばかりが大変な目に合っている」という思いが膨らんで、最悪の場合は、離婚という選択を選んでしまう夫婦もいます。

「私はダメな親?」と自己否定をしてしまう

相談する相手がいないと、自分の育児に自身が持てず、周りの親と比較して落ち込んでしまうこともあります。「この子がこんなにぐずるのは私のせい」「怒ってばかりいてダメな親」など、さまざまな点で自分を否定し、自信を失ってしまうのです。

このように、心と体に負担が大きいワンオペ育児。特に「きちんと子育てをしたい」とがんばる親ほど、こうした問題を抱えやすいので注意が必要です。

ワンオペ育児で疲弊しないための7つの具体策

どうしてもワンオペ育児をしなくてはならない場合、自分の心と身体を守るためには積極的に他者の助けを借りることが重要なポイントとなります。夫はもちろん親、親族のほか、次にあげるような相談窓口や民間のサービスなども検討してみましょう。

まずは“助けを求める勇気”を持つ

「親なのに、周りに助けてとは言えない」「みんながんばって育児しているから私も我慢しなくては」。親になるという気合いもあって、このように考えてしまう人もいるでしょう。でも、子育ては本来一人でするものではありません。パートナーはもちろん家族や地域が関わり合いながら行っていたもの。

「一人で抱え込むことはそもそも難しい」「サポートしてもらうのは普通のこと」というように考え方をチェンジし、他者から助けてもらう勇気を持ちましょう。

夫・パートナーとの役割分担を見直す

家事・育児の比重が自分に偏りすぎていると感じるのであれば、パートナーとともに分担を見直してみましょう。「夫は働いているのだから」といった遠慮は不要です。子育てにおいて夫婦は助け合うものと心得て、どういうことで困っているのか、どんなことを分担してほしいのかを具体的に素直に伝えます。

ただ、初めから相手を非難したり、他の夫婦と比較したりするのは話が決裂するもとに。パートナーも自分も落ち着いて話せるタイミングで、相手と一緒に改善するという気持ちで冷静に話し合うようにしましょう。

両親・親族などに協力をお願いする

パートナー以外で頼れる存在といえば自分の親です。親の年齢や体調、住んでいる場所などによってどれほど頼れるかは違ってきますが、助けてほしいことがあれば遠慮せず一度相談してみるといいでしょう。しばらく実家に滞在して、食事だけでも作ってもらえるとかなり気持ちがラクになります。自分以外の大人がそばにいるのも心強いもの。

パートナーの親や、近くに住んでいる姉妹、兄弟、親戚など頼れそうな人にもどんどんと頼ってみるといいでしょう。子どもの世話や家事を手伝ってもらえなくても、遊びに行かせてもらうだけでも気分転換になります。

ただ、疎遠だったのにいきなり頼ることはできません。日頃からいい人間関係を結んでおくことが大切です。何かをお願いするときには相手の都合を考えて丁寧に伝え、必要に応じて謝礼なども用意を。

ファミサポなど地域の子育て支援制度を活用する

自治体の子育て支援サポートも積極的に利用を。多くの市区町村では、「一時的保育事業」や「ファミリー・サポート・センター事業」を行っています。

一次的保育事業は、市区町村が定めた施設で一時的に子どもを預かってもらえる制度。ファミリー・サポート・センターは、子どもを預かってくれるボランティアメンバーと預かってほしい利用者を結びつける事業です。

いずれも、保護者の病気や冠婚葬祭といった用事のほか、リフレッシュ目的で利用も可能。少し子どもを預けて美容院に行ったり、ショッピングをしたりと、心と身体を休めることができます。就職活動やリモートワークで多忙など、育児と仕事の両立が難しい親のサポートにも。

そのほか、精神・身体が疲弊した親のために1週間以内のショートステイで預かってもらえる制度や、ひとり親を対象にヘルパーを派遣する制度など、地域によって支援制度が用意されています。

詳細や、使える制度については市区町村の窓口で確認してみましょう。

家事代行や宅食など、外部サービスの積極利用

育児に手を取られると、以前のように家事に時間を割けなくなります。きちんと掃除が行き届かないと気持ちの負担になる、という場合は、家事代行にお願いするのも一つの方法です。栄養バランスの取れた食事を3食作るのが難しければ、宅食の利用を考えても。調理がラクにできるミールキットの利用や食材・日用品の定期宅配サービスもあります。

もちろんそれぞれ自分で行うよりも費用は掛かりますが、心と身体の健康には変えられません。日頃からどんな外部サービスがあるのかをリサーチしておき、いつでも使えるようにしておくと安心です。

育児コミュニティなどで親同士のつながりを作る

同じ子育て中の友人ができれば心強い味方になります。オンラインでのつながりもいいのですが、リアルな友人なら一緒に出掛けるなどの楽しみができ、子ども同士も遊ばせることができます。

一人で閉じこもらず、地域の育児コミュニティや子育てのイベントに積極的に参加してみましょう。乳児向けのイベントの場合、近い月齢の子どもを持つ近隣の親が集まってくることが多く、つながりも作りやすいもの。

イベント情報は、自治体の広報誌やSNSの検索でチェックすることができます。

地域の相談窓口や専門家に相談する

どうしても子どもがかわいく思えない、子育てがつらくて仕方ない、何もやる気にならない、など気持ちがあふれたら、もしくはあふれそうになったら、まずは専門機関に相談を。各自治体には子育てに関する電話相談窓口や相談員が直接対応する窓口があり、一緒に問題を整理したり、必要なサポート情報を教えてくれたりします。ほか、地域の幼稚園、保育園で子育て相談を行っているところも。

子どもの発達が不安なときは、自治体の発達支援の相談窓口も利用できます。かかりつけの小児科や発達の専門医に相談するなど、一人で抱え込まないようにしましょう。

夫が協力してくれないときはどうする?

残念ながら、家事、育児に対して非協力的な男性もいます。しかし、単純に大変さがうまく伝わっていなかったり、何をすべきかわからなかったりして、行動に移せていないだけの場合も。どうすれば建設的な相談ができるのか、そのヒントを紹介します。

「察して」はやめる

「私がバタバタしているのに夫はソファでスマホ。どうして手伝おうと思わないの?」。このように不満をためているのであれば、いつまでも協力体制は築けないかもしれません。日頃から育児、家事にあまり関わっていないパートナーの場合、言われなくては何をすべきか気づかないこともあります。待っていてもアクションは起きないと理解して、やってほしいことはその都度言葉にして伝えるようにしましょう。

話し合う際は、感情ではなくタスクを「見える化」する

「私だけ負担が重くてひどい」「あなたはやる気がない」など感情をぶつけてしまうと、相手もつい反抗的に返してしまうもの。まずは感情をぐっと抑えて。そして育児、家事の内容を具体的に書き出すなどして「見える化」し、それをもとに話し合うことがおすすめです。

「特に朝と夜はこれだけやることが重なっているの。どれか少しでも負担してくれると助かるんだけど、調整してできそう?」といったように、現状のタスクとどこが大変で助けてほしいのかを伝えましょう。内容がはっきり見えていると、パートナーも「じゃあ、これは僕ができそう」と分担を提案しやすくなります。

あら探しは控え、感謝を伝える

パートナーに掃除をお願いしてもゴミが取り切れていない、料理をしたら違う場所に道具を片付けてしまう、など気になることもあるでしょう。しかし、「言ったでしょ、きちんとやってよ」などと文句ばかり言うとやる気をなくしてしまいます。

まずは「掃除してくれてありがとう。安心して子どもを遊ばせられる」「料理をしてくれてありがとう。おいしかった」などと感謝の気持ちを伝えましょう。「私は毎日やっているのだから当前」と思うかもしれませんが、感謝を伝えることで相手も続けてやろう、と思えるもの。また、感謝の言葉を聞くことで、改めて自分は日頃やってもらっているのだと思い至ることもあります。

夫に不満を抱いたとしても、夫婦はタスクを擦り付け合う敵同士ではなく、協力し合い助け合うべき存在ということを忘れてはいけません。「どちらがラクになるか」ではなく、一緒に子どもを健やかに育てるために何ができるかを考えていきましょう。

孤独な育児から自分を取り戻す3つのセルフケア習慣

他者を頼る以外に、ワンオペでは自身の心のセルフケアも大切。心の平静を保つための3つの習慣を紹介します。

短時間でも自分の時間を作る

一日5分でもいいので、自分だけの時間を持つとリフレッシュできます。子どもが寝た後にドラマを見る、ご褒美のスイーツを食べる、ネイルをしてみるなど。スキマ時間はついついスマホを見てしまう、という人もいると思います。そこを少しがんばって、「好きなこと」を大切に、計画的にその時間を確保するようにするといいでしょう。

ネット育児と上手に付き合う

ワンオペ育児中の親にとって、ネットは他のママたちと繋がれる貴重な場。励まし合ったり、悩んでいるのは自分だけじゃない、と思えたり、日々心の支えにしているという人もいるでしょう。

ただ、SNSは真偽がわからないさまざまな情報にあふれています。また、いいところだけを切り取って投稿することも可能です。どのママもキラキラと輝いて見え、それと比較して自分は、と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。

SNS疲れにならないためには、あまりのめり込まずに息抜き程度に活用するのがベター。信頼できるサイトを選ぶ、読んで心が安らぐアカウントだけを見る、見る時間を決めるなど、うまく付き合っていきましょう。

「がんばりすぎない」マインドセットを身に付ける

大切な子どものために完璧な育児を、と思い詰めると自分を追い込んでしまいます。「なんでも100点である必要はない」「できることをやる」というように〝ほどほどの自分〟を許せる気持ちを持ちましょう。

つらい、と思ったときは、「本当にこれを今やらなくてはならないのか」と立ち止まって見直しを。食事は惣菜や宅配の料理を利用することができます。掃除は週末まとめてでもいいかもしれません。自分に無理のない家事、育児の方法を考えていきましょう。

まとめ~完璧ではなくても自分にOKを出そう~

つらいと思うのも、他者を頼るのも当たり前

ワンオペ育児で心に余裕がないと、子どもをかわいく思えなくなることも。「愛おしいわが子なのに、世話がつらいと思うのはおかしいのでは」と自分を責めてしまうママもいますが、一人で子どもと向き合っていれば、疲弊してしまうのは当然のこと。自分の心身の疲れにまっすぐ向き合い、素直に他者の助けを借りましょう。

ファミリー・サポート・センターも、多くのママが「リフレッシュのため」という理由で利用しています。「息抜きをすることが、よい育児を続けていくためには必要」と理解し、便利な家電や商品、制度を上手に活用していきましょう。

育児休業制度などもフル活用を

少子化の影響も受けて、近年では仕事と子育てを両立しやすいように徐々に国の制度も整えられています。育児休業のほかに、2022年には父親を対象に子どもの出生から8週間以内に4週間分の休業ができる「産後パパ育休」制度も導入されました。また、2024年にはさらに法改正があり、3歳以上で就学までの子どもを育てる労働者に対して、企業は時短勤務やテレワークなどを選択できるようにすべきとされています。また、その労働者は時間外労働の制限を企業に求めることも可能に(※2)。

国の制度以外に、企業によってはより充実した子育て支援サポートがある場合もあります。できれば出産前から制度について調べ、双方の勤務先に相談して利用できるように話を進めていくといいでしょう。

(※1)厚生労働省 産後パパ育休

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001853014.pdf

(※2)厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

ママの笑顔が子どもの、家族の笑顔に

子どもが求めているのは、ママの優しい笑顔と愛情です。栄養満点のごはんや清潔な環境も大切ですが、それらすべてを完璧にすることを優先して、子どもと接する時間にイライラしてしまっては意味がありません。

「完璧な親などいない。できる範囲でがんばればいい」と、柔軟な考えでワンオペ育児にあたりましょう。ママが笑顔でいれば子どもも家族も笑顔になります。

大変な日々もいつまでも続くものではありません。セルフケアを忘れず、自分らしく育児に取り組めるといいですね。

株式会社ヘーグル 理事長

30年以上にわたって、幼児期からの理想的な能力開発と学習環境を追求、独自に開発した「親と子の共育大学のプログラム」など、親子でともに成長できる子育て、教育メソッドは絶大なる人気を誇る。

【執筆者】逸見 浩督(へんみ ひろただ)

株式会社ヘーグル 理事長

30年以上にわたって、幼児期からの理想的な能力開発と学習環境を追求、独自に開発した「親と子の共育大学のプログラム」など、親子でともに成長できる子育て、教育メソッドは絶大なる人気を誇る。